[언론보도] 임희대 교수, 무음극 금속 전지 덴드라이트 억제 기술로 상업화에 한 걸음

페이지 정보

작성자 ABRL

본문

임희대 화학공학과 교수 연구팀이 강원대 임형규 화공·생물학부 교수와 협력해 무음극 금속 전지에서 발생하는 덴드라이트를 억제하는 기술을 개발했다. 연구팀은 단락과 발화의 원인을 해결해 전지의 안전성을 향상했다. 저비용으로 주목받는 마그네슘 이차전지에서 검증된 이 기술은 차세대 전지 상용화를 앞당길 것으로 기대된다.

임 교수는 “이차전지 연구의 핵심은 상업성에 있다”고 밝혔다. 상업성은 비용과 안전성에 좌우된다. 새로운 기술은 단순성과 재현성, 확장성을 내포해야 한다. 연구팀이 개발한 단결정 아연(002) 집전체는 가공 방식이 단순하고 전지의 재현을 도우며 기존 산업에도 적용할 수 있어 세 특성을 모두 갖는 성과다.

금속 전지는 집전체에 금속이 전착·탈착하는 방식으로 작동한다. 이 과정에서 음극 금속이 집전체에 불균일하게 쌓이며 삐죽삐죽한 가시 모양의 덴드라이트가 성장한다. 덴드라이트는 전지 단락과 화재의 원인이 된다. 연구팀은 집전체를 조정하는 방식을 통해 문제 해결의 실마리를 찾았다.

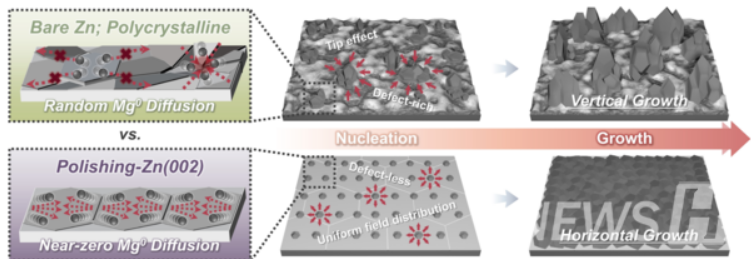

집전체는 금속이 붙었을 때의 성질을 결정한다. 기존 연구에서는 집전체로 구리 포일과 아연 포일을 주로 사용했다. 연구팀은 아연 포일을 열처리해 단결정 아연(002) 집전체를 제작했다. 집전체의 결정 방향을 (002) 면 중심으로 정렬해 표면 거칠기와 결함을 줄인 것이다. 이 방식은 덴드라이트 발생을 억제해 전지의 안전성을 크게 향상했다. 단 한 번의 열처리로 공정이 가능해 경제성 역시 확보했다.

연구팀은 금속과 집전체 간 호환성에서 아이디어를 얻었다. 금속과 결정 구조가 유사한 집전체를 사용하면 호환성에 의해 금속이 균일하게 쌓인다. 이러한 원리로 연구팀은 마그네슘과 결정 구조가 유사한 단결정 아연(002) 집전체를 활용해 연구를 성공으로 이끌었다.

임 교수는 연구 성과를 도로 평탄화 작업에 비유했다. 아스팔트를 깔기 전에 길을 고르게 다져야 매끄러운 도로가 만들어지듯, 금속이 쌓이는 집전체도 평탄해야 덴드라이트 발생을 억제할 수 있다는 의미다. 기존 집전체는 울퉁불퉁한 자갈밭과 같아 금속이 무질서하게 자라지만 단결정 아연(002) 집전체는 평평한 도로와 같아 금속이 균일하게 쌓인다. 임 교수는 “이번 성과는 마그네슘이란 아스팔트를 고르게 깔도록 땅을 평탄화한 것과 같다”고 설명했다.

임 교수는 마그네슘 이차전지를 비롯한 비리튬 이차전지에 주목하고 있다. 그는 "리튬 이차전지의 한계가 이러한 연구를 시작하게 된 계기다"고 밝혔다. 이차전지 시장은 현재 리튬 이차전지가 장악하고 있다. 리튬은 가장 가벼운 금속으로 무게당 에너지 밀도가 높아 스마트폰과 노트북 등 휴대용 전자기기에 주로 활용된다. 그러나 이런 장점에도 불구하고 리튬 이차전지가 만능은 아니다.

리튬 이차전지는 대형 장치에 적합하지 않다. 전기차와 ESS(에너지 저장장치)와 같은 대형 장치는 제한된 공간 안에서 얼마나 높은 효율을 낼 수 있는지가 관건이다. 무게보다는 부피가 중요한 것이다. 이 지점에서 마그네슘의 장점이 두드러진다. 마그네슘의 부피당 밀도는 리튬보다 약 두 배 뛰어나다. 대형 장치는 사고 시 인명 피해를 초래할 수 있기에 높은 안전성을 요구한다. 안전성 면에서도 비리튬 이차전지가 리튬 이차전지보다 우위에 있다.

리튬 이차전지는 비용면에서도 한계를 보인다. 희귀 금속인 리튬은 제한적인 매장량으로 인해 금액 문제가 갈수록 대두되고 있다. 반면 마그네슘은 지각에 있는 원소 중 여섯 번째로 많다. 매장량은 비용으로 연결되기에 마그네슘은 현재 광물 시세로 리튬보다 약 5~10배 정도 저렴하다. 임 교수는 “북한의 마그네슘 매장량이 전 세계 2위다”며 “통일된다면 마그네슘은 내수화가 가능한 자원이 된다”고 덧붙였다. 한국에서의 마그네슘 이차전지 개발 필요성과 특수성을 강조한 것이다.

임 교수는 “국내에 마그네슘을 전문적으로 다루는 연구자가 손에 꼽을 정도다”며 연구 과정의 어려움을 털어놨다. 리튬과 달리 마그네슘은 표면이 빠르게 산화된다. 이 때문에 리튬 셀 다섯 개를 만드는 동안 마그네슘 셀은 한 개밖에 제작하지 못하는 실정이다. 임 교수는 “어려운 환경이었던 만큼 연구 성과가 더욱 뜻깊다”며 “함께 연구한 연구원은 이번 성과로 눈물을 흘렸다”고 소감을 밝혔다.

임 교수는 마그네슘 이차전지의 상용화를 위한 후속 연구 방향을 예고했다. 전지는 양극과 음극, 전해질로 이뤄져 있다. 세 구성요소 중 이번 연구는 대체재가 없는 마그네슘 이차전지의 한계를 고려해 음극에서의 문제를 우선 해결했다. 남은 과제는 양극과 전해질이다. 임 교수는 “양극에서는 급속 충전을 위한 고전압 양극 생성이, 전해질에서는 현재 사용되는 독성 물질을 인체에 무해하도록 개선하는 것이 요구된다”고 말했다.

관련링크

- 이전글[외부행사] 2025-추계 한국화학공학회 배터리 산업위원회 심포지엄 (2025 Fall KIChE Batteries Industrial Symposium) 25.10.19

- 다음글[언론보도] 한양대–전기연 공동연구팀, 전고체 배터리 핵심 난제 해결할 새로운 코팅 전략 개발 25.09.29

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.